من منظور بنيوي، حقيقٌ بأن تُفسر أزمة السودان في مساق تحول النظام الدولي القديم إلى نظامٍ جديد (المرحلة الانتقالية). ومن أبرز سمات هذه المرحلة: الفوضى، وتزعزع الاستقرار، وكثرة الدول الضعيفة والعاجزة (Failed State)، وترك المناطق والدول العاجزة مثل السودان لتواجه مصيرها.

في مرحلة الانتقال، ينصبُّ همُّ القوى العظمى الأكبر على أداء الدور الفعَّال، والتنافس على صياغة النظام الدولي القادم. وهو تنافس ممتدٌ أثره إلى المناطق أيضًا. وفي هذا المساق، تُرتَّب المناطق في خارطة القوى العُظمى على مراتب من الأولوية.

ويبدو في نظر هذه القوى أن السودان، مقايسةً بسائر المناطق، في أدنى المراتب لا يزيد عن كونه منطقة مهمَّشة (Marginalize).

وعلى ذلك، كان لعددٍ من العوامل الخارجية أثرٌ ناجعٌ في إذكاء الفوضى في السودان وتأجيج أزمته:

أ) هامشية السودان في ظل تنافس القوى العظمى

ب) تراجع العولمة وضعف المؤسسات والمنظمات الدولية في مواجهة الحروب

ج) تدخل الدول الصغرى (Micro -States) في شؤون السودان، في ظل غياب أي تدخل من القوى العالمية الوسطى والكُبرى.

ولفهمٍ عميقٍ لأزمة السودان، لا جَرَم من إلقاء نظرة على التاريخ السياسي لهذا البلد، وسأتطرق إليه فيما يلي:

السودان، من بعد انقسامه، هو ثالثُ بلادِ إفريقيا سَعةً، وثاني أكبر الأقطار العربية بعد الجزائر، وقد نال استقلاله سنةَ ١٩٥٦. يقعُ إلى الجنوب من مصر. ويمتد فيه نهرُ النيل بأطولِ مجرى له، ولا سيما في جنوبه. وينعم جنوبُ السودانِ بغطاءٍ غابيٍّ وافرٍ نسبيًّا، غير أن سائر أرجائه، وخاصةً شماله، ذات مناخ جاف. وأكثرُ من ثمانين في المئة من سكان السودان يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية، غَير أنَّ الزراعةَ فيه ما تزال بدائيةً، بمعزلٍ عن الآلة.

وللسودان مخازن جوفية، ومناجم، ونفط، وتيتانيوم، ويورانيوم. وكان اقتصادُه السياسيُّ قبل عامِ ٢٠١١ يتوكأ أساسًا على بيع النفط، غير أنَّ معظمَ حقول النفط تقع في جنوبه، فلما انفصلَ جنوبُ السودان، هبطَت عائدات النفط في شماله هبوطًا حادًا.

وفي عام ٢٠١١، لمَّا انقطع شريانُ الحياة الاقتصادية للبلاد، ألا وهو النفط، عَزمَ عمر البشير، رئيسُ الجمهورية يومئذٍ، على انتهاج سياسة التقشُّف. وكانت تلك السياسة باعثًا على احتجاج القوى المعارضة والفاعلة سياسيًّا، وانتهى الأمرُ بسقوط عمر البشير بعد حُكمٍ دام اثنتين وأربعين سنةً.

وقد استهدف تحول البشير في سياسته الخارجية اجتذاب انظار المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، واستدرار الدعم المادي منهما، غير أن هذه السياسة الخارجية «المهينة» لم تُثمر لحكومته نفعًا ماديًا يُذكر.

واستنادًا إلى إحصاءات الأمم المتحدة، تبوأ السودان (في عهد عمر البشير) المرتبة الأولى بين دول العالم في الفساد الإداري والاختلاس. وربما لهذا السبب تمكَّنت قوات الدعم السريع والجيش السوداني عام 2019 من إحداث تغيير في الحكم من دون أن تُراقَ قطرةُ دماء واحدة. بيد أنَّ السودان، غرق أكثر من ذي قبل في لُججِ انعدام الأمن والبؤس الاقتصادي.

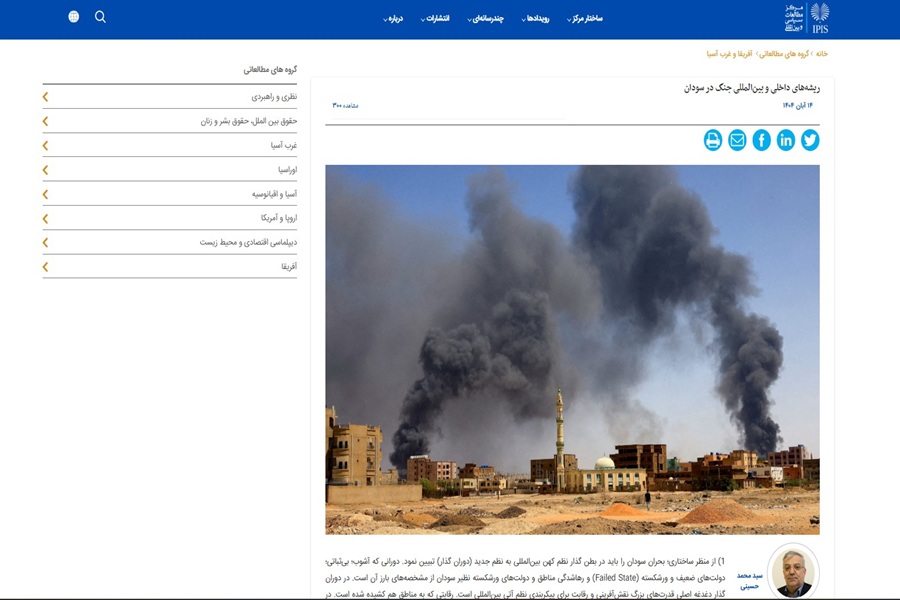

ولطالما كان السودان، أرضًا للحروب وانعدام الاستقرار. والتاريخ يشهد أنه منذ نَيلِه الاستقلالَ سنةَ ١٩٥٦، لم يحظَّ بسوى عَقدٍ واحدٍ من السِلم. أما في سائر سنينه، فقد ظلَّ هذا البلدُ مثقلاً بالحروب الداخلية والهزَّات السياسيَّة. وكانت حرب دارفور وحرب الانفصاليين في الجنوب حربين أهليتين أودتا بحياة مليوني نَفسٍ، وأسفرتا عن ملايين من النازحين، وألقتا بالشعب في مهاوي الفقرِ والبؤس وانعدام الأمن.

ودارفور إقليمٌ في غرب السودان، يقطنه قومٌ ذوو أصولٍ إفريقية، وهم يعتقدون أنَّ النخبة الحاكمة عربية المنبت، وأنها تمارس ضدهم تمييزًا جائرًا. أمَّا الانفصاليون في الجنوب، فقد شنوا حربًا على الحكومة المركزية منذ سنة ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٥م. وفي تلك الحرب دعمتهم كلٌّ من إسرائيل، وفرنسا، وإريتريا، وإنجلترا. والجنوبيون في أكثرهم مسيحيون، غير أنَّ دعم الدول الغربية للانفصاليين لم يكن بدافع الدين، بل طمعًا في آبار النفط التي استقرَّت هناك، وأطماعًا أعظمَ في إقامة قاعدةٍ إستراتيجية في جنوبي السودان.

أما في إسرائيل، فكان انفصال جنوب السودان عن شماله عندهم أمرًا جَللًا، إذ فضلًا عن النفط، فإن نهر النيل يجتاز في أكثر مسيره جنوب السودان، وهم يرون في بسط نفوذهم على تلك المنطقة وسيلةً للضغط السياسي والاقتصادي على مصر.

وتحت ضغط الدول الغربية، وفي غمرة ما نزل بعمر البشير من عجزٍ في حربه مع الانفصاليين، أُعلن وقف إطلاق النار أخيرًا سنةَ 2005، وتقرر أن يختارَ شعبُ جنوب السودان مصيرَه في استفتاءٍ عام.

ثم في عام 2011 أدلى أهلُ الجنوب بأصواتهم في استفتاءٍ أُجري تحت إشراف الأمم المتحدة، فقضت إرادتُهم بالانفصال عن السلطة المركزية، وقُسِّم السودان إلى دولتين مستقلتين: شماليةٍ وجنوبيةٍ.

وكما ذُكر آنفًا، أدى هذا الانفصال إلى انخفاض حاد في عائدات نفط حكومة عمر البشير، وتراجعٍ حاد في الإيرادات الحكومية، واتباع سياسة التقشف، وتصاعد احتجاج القوى السياسية المعارضة، وعلى رأسها الجيش، حتى أفضى الأمرُ في نهاية المطاف إلى الإطاحة بحكم البشير سنة 2019.

وشمل هذا التغيير غير السلس في منظومة السلطة كُلًا من الجيش، وقواتِ الدعم السريع (RSF)، وهي كيان عسكري أسسه عمر البشير بهدف مواجهةِ المتمردين في دارفور بسرعة وفاعلية. وكان من بين أهدافه أيضًا كبحُ جماح الجيش، ليحول دون قيامه بأي انقلابٍ عسكري.

غير أنَّ هاتين القوتين العسكريتين توحدتا في نهاية المطاف لإسقاط دكتاتورية عمر البشير. وبعد إزاحة البشير عن السلطة، تشكلت في الخرطوم حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك سنة 2019.

ولم تلبث هذه الحكومة إلا عامين، ففي عام 2021 نفذت قوات الجيش بقيادة الجنرال محمد برهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال حميدتي، تغييرا آخر في الحكومة المنتخبة، ليقبض العسكريون على مقاليد السلطة.

وكانت ذريعة العسكريين للإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك هي توجهاتها الإخوانية ضمن سياستها. ومن بعد الانتقال الثاني للسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافاتُ والصراعات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويخوض شمالي السودان الآن حربًا أهلية بين هاتين القوتين العسكريتين، ولكلٍّ منهما داعمون من الخارج. هذا وقد جعل الموقعُ الإستراتيجي للسودان، لدنوه من مضيق باب المندب، إقامةَ قاعدةٍ عسكريةٍ في جهته من البحر الأحمر أمرًا يحظى باهتمام الدول المعنية.

ـــــــــــ

مقالة مترجمة للكاتب سيد محمد حسيني، في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية IPIS تحت عنوان “ریشههای داخلی و بینالمللی جنگ در سودان“، (بالعربية: جذور الحرب الداخلية والدولية في السودان) بتاريخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ هـ. ش. الموافق 5 نوفمبر 2025.